西工大新闻网11月8日电(秦雪威)金色晚秋,阳光和煦。为了了解我国北方古村落文化生态状况,提高广大摄影爱好者对保护历史文化遗产重要性的认识,提高对古建筑的审美水平,我校摄影学会组织了部分会员踏上了东去的行程,探寻太行山麓沁河流域古村落遗迹。

(一)

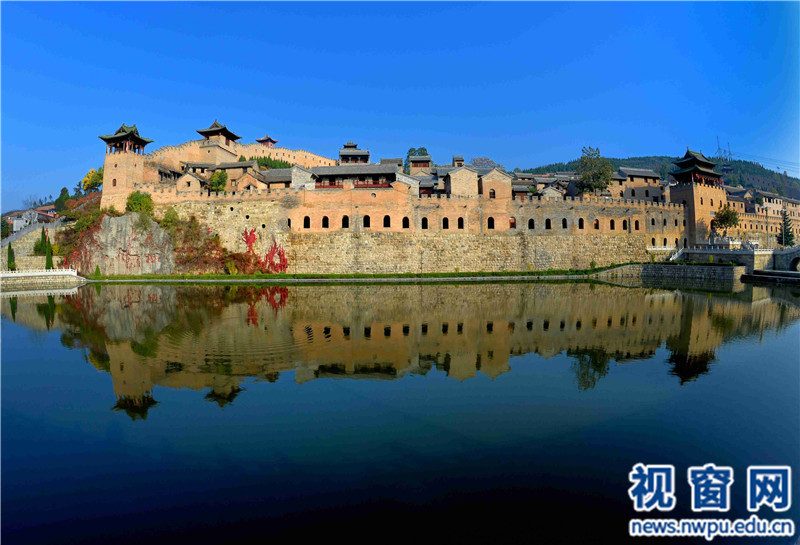

▲湘峪古堡倩影/郭友军摄

10月28日清晨,我们一行20人从晋城市沁水县城乘车出发前往湘峪古堡。晋城地处太行山脉,拥有一条蜿蜒流转、百转千回的美丽沁河。沁河是黄河的主要支流之一,具有非常悠久的历史,沁河流域的文化底蕴十分深厚。沁河古道在古代商贸中的重要地位以及先民们择水而居的传统习惯,使沁河之滨散落着灿若群星的古村落。然而明末深重的社会危机全面爆发,兵祸频发,沁河两岸富庶的村镇,大多难于幸免。渴求平安的士绅百姓需要保护相濡以沫的亲人,保卫世代耕读的家园。沁河两岸的富商巨贾和达官显贵们不惜花费巨资先后修筑起五十四座军事与民用相结合的城堡,形成了一个密集的古堡群。湘峪古堡就是其中至今保存下来为数不多的古村落之一。

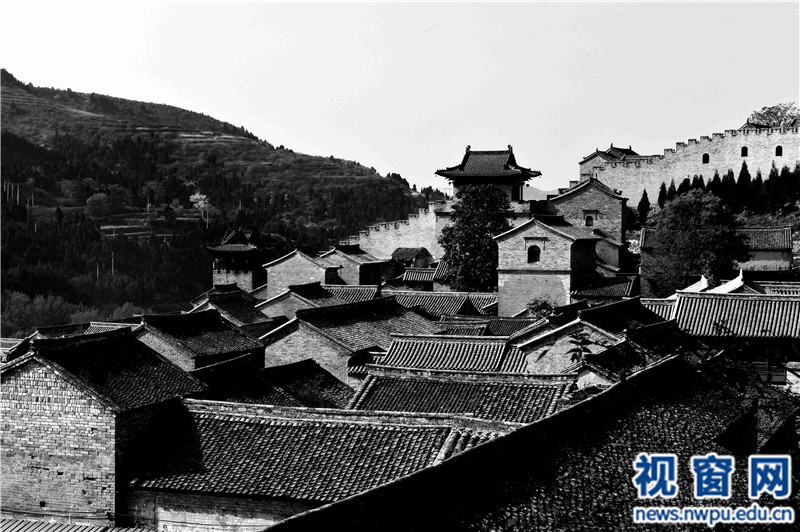

▲湘峪村印象/郭友军摄

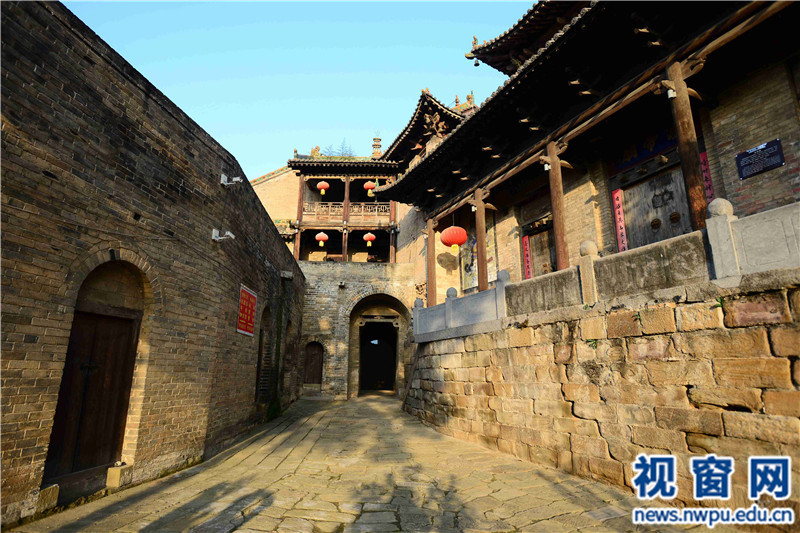

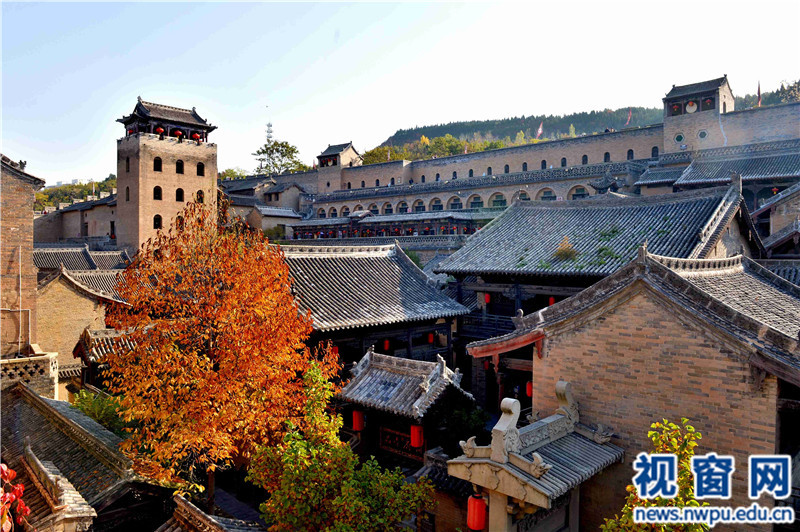

湘峪古堡,坐落在沁水县东南58公里处的郑村乡境内,它是明代万历年间政治家、军事家孙居相、孙可相、孙鼎相一代名臣的故里,整个城堡建筑由孙氏三兄弟精心规划和严密组织,施工时间长达十年。湘峪城是一个蜂窝式城堡,全为砖石土木结构建造。城墙宽4米,最高处可达25米,周长2300余米。建筑规模宏大,造型独特。在城堡外围原是一条宽21米,长3000多米的护城河,成为阻击外来人侵之天堑。过去只可渡船进城,别无它路可行。城势险要,易守难攻,被有关专家誉为“中国北方乡村的第一城堡”。

我们站在村外远望,巍峨的城墙环村依地势而绕,土黄色墙体上布满红色叶片的爬墙藤,城墙上一个个拱形窗户直面城外,形成居高临下之势,成为嘹望敌情和用于防御的坚固工事。尽管城墙已被岁月侵蚀,但外观依然傲然挺拔,气势恢宏。我们走进古城的南门内,城墙的内壁布满了一排排整齐的砖砌窑洞,这是当年用于防卫城池的藏兵洞。湘峪古城的藏兵洞,修得极其富有创造力,它是山西沁河流域民间军事工程的顶峰之作,也是中国冷兵器时代防御工事的杰出典范。古堡的路面基本以条石和磨盘石铺成,街巷两侧是一座座紧紧相邻的明清大院。这些民居建筑则更具特色,基本为三到四层的叠层建筑。走进窄窄的小巷中,会给人一种高楼林立,鳞次栉比之感。无论是名扬四方的三都堂府,还是中西合壁的双插四合院,均有砖雕、石雕、木雕装饰为一体,雕梁画栋,古朴雅致,气垫不凡。这些大院建筑布局的独特和“眉檐垂柱”的构造形式,都代表了明代建筑工艺的高超和精湛。随着岁月的流逝,现在只有一条中街和几条小巷仍然保留着古朴的风貌。

▲古堡一角/宗青川摄

“都堂府”为城中的主要建筑,坐落在一条幽静的小巷中。院门东开,门额上写有“文武衡鉴”的牌匾,穿过院中的一座门楼,前行就是“都堂府”的正门,“四部都司”四字的木制匾额高悬在门首。为了表彰孙居相、孙鼎相的功德,明万历皇帝为其立了牌坊,上分别写着“三世少宰”和“两世清乡”,这足以显示孙氏兄弟昔日的辉煌和功绩。原来的牌坊早已破败,湘峪村的后人为了缅怀先人们的功德,重新修建了牌坊,并将先人们写予朝廷的重要奏折全文刻录在石碑上,供后人了解。随着随着时代的变迁,湘峪古堡里现有的常驻村民已经不多,年轻人大多已经走出山村闯世界去了。

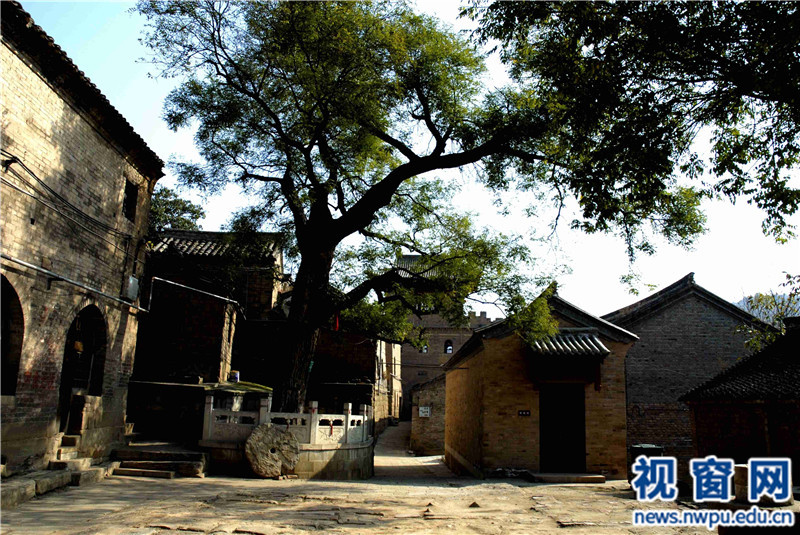

▲千年古槐生机盎然/秦雪威摄

我们走在充满历史沧桑感的街道里,古老的阁楼早已退去昔日的光泽,剩下的只是岁月的尘封和孤独。我们把相机对准那些古老而斑驳的砖墙,幽暗寂寥的古宅,字迹斑驳的匾额,将历史的印记留下。漫步古堡,行人少见,破旧的房门或虚掩或挂锁,只有残破的、早已退去色彩的对联还能显示出不远的年代里这儿还有人居住过。相机的快门声音仿佛在与那远去的时代对话着。在村落一个幽静的小巷里,我们遇到了一韦姓的老人,他自告奋勇地给我们当起了向导和讲解员。老人带我们走进了他的老屋,这是一栋明代的房子,青黑色的地砖早已破碎不堪,昏暗狭小凌乱的空间堆满了一些简单的生活用品,为了证明其家族悠久的历史,老人从木柱子上取下一个旧的塑料袋,里面塞满了已经发黄的纸片。我们打开其中的几页纸细看,既有道光年间的典当契,也有光绪年间的遗嘱……每一张纸都是这个家族悠久历史的记载,可惜的是,如此珍贵的历史资料没有得到很好的保护,杂乱地被裹在那里,我们为此惋惜。

(二)

▲砥洎城内墙由坩埚和石头砌成/秦雪威摄

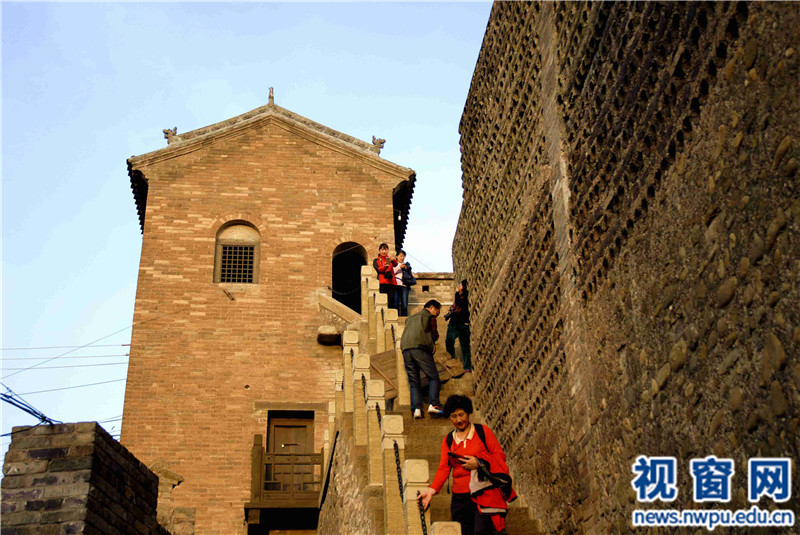

告别湘峪古堡,下午我们走进离湘峪古堡不远的砥洎城(古堡式的村落)。砥洎城出于军事防御目的而建,城堡内的民居、巷道与城墙一起被全部纳入整体防御体系。砥洎城的城墙极富特色,城墙外侧包以青砖,城墙内用密密麻麻、排列整齐的坩锅与石条混彻而成,一座真正的“铜墙铁壁”。站在古老的城墙上,朝西遥望,远处的山峦、巍峨的教堂、乳白色的玉带桥、茂密的树林、静静的小河、整齐洁白的现代居民楼浸染在夕阳的余晖之中,一幅优美恬静的乡村画图呈现在人们的眼前。摄影爱好者们自然不会放过这样的景色,大家忙碌地穿梭于城墙上,寻找最佳的角度和位置进行拍摄。在砥洎城的东边,有两头黑色的铁牛静静地卧着,这是当地为防水灾保佑平安而铸造的“镇河铁牛”。如今沁河早已改道,铁牛成为逝去岁月的见证。

▲夕阳下,砥洎城外小桥流水/宗青川摄

漫步于曲径通幽的小巷之中,脚踩青色的地砖,偶尔也能听到几声犬吠,不时可看到集结成束的玉米串、陈旧的农具和废弃的古老石磨。经过几百年的风吹雨打,许多院落门楣上的木雕匾额已经腐朽裂缝,字迹模糊不清难以辩认。“耕心种德”、“修身养德”、“耕读传家”等一幅幅匾额从我们的眼前流过时,颇有一种时光倒流感觉。夜幕降临,袅袅炊烟,我们在淡烟暮霭中告别了砥洎城。

(三)

摄影采风是一件既快乐而又辛苦的工作,早出晚归是一种常态。简单的晚餐后,摄影爱好者们又背上相机披星戴月前往郭峪古村进行拍摄。郭峪村自古以来经济繁荣,文风鼎盛,明清两朝,包括陈氏家族在内,这个小村一共产生了十五位进士、十八位举人,也出现过一门四进士的科举世家和担任侍郎等职的官宦人家。崇祯年间,为抵御流寇侵扰,郭峪村几家大姓家族联合修建郭峪城。据说郭峪城的城墙上,开凿有三层六百余眼窑洞,居住与防守功能兼而有之,郭峪城墙因而也被形象地称为“蜂窝城墙”。郭峪城至今仍保留着明代民居40院1100间,这是一个由不同阶层不同家族所共同拥有的家园,百姓们在城墙的保卫下安居乐业,繁衍后代。

▲郭峪村陈家祖居大门/秋卫平摄

今天,郭峪村人利用先人留下的遗产,正开足马力发展乡村旅游经济,因此凡进入村子的外乡人都必须买票。但是晚上7点以后,早晨8点以前是不收票。在昏黄的路灯下,摄影爱好者们三三两两行走在静静的街道上,古老幽深的小巷深不可测,路边立有反映当地风土民俗的雕塑,幽蓝的灯光更增添了神秘的色彩。郭峪村最著名当数陈家的“老狮院”,它是郭峪村的主推景点之一。“老狮院”之名,取自于大门外的两座石狮,“老狮院”是康熙帝师陈廷敬的祖居,门楣上多达三层的木制匾额间书写着陈氏家族过去的辉煌与荣耀。遗憾的是晚上的光线太暗,影响摄影的质量,我们放弃了夜间的拍摄,决定第二天清晨再来一览真容。

第二天清晨,我们抓紧时间赶在7点左右再次进入郭峪村。重点拍摄了“老狮院”的外景,陈氏老宅前两对雄伟的大石狮和两对精巧的小石狮造型威严,居高临下。青青的石条台阶、被岁月冲刷成黑灰色的门柱与斗拱记载着陈氏家族的沧桑。沿小巷东行,有一高耸的米黄的楼阁,那就是赫赫有名的“豫楼”,它是郭峪村中最高的建筑物,是一座军事防御工事。豫楼之名,取防御、居安思危之意。楼高七层,墙厚两米,顶层设有垛口和堞楼,底层设有水井、碾、磨等生活设施,底层还设有地道。我们来到郭峪村东城墙门旁,遇到了一位村民,她提到了著名的“十二月事变”。为了抑制八路军和新军的发展,1939年12月阎锡山在山西掀起了第一次反共高潮,命令山西旧军向山西新军发动全面进攻,制造了震惊全国的“十二月事变”。在事变的过程中,当时驻扎于郭峪村的中共阳城县委和牺盟会支部预感到形势危急,决定星夜离开郭峪城,当时东门紧锁,破门而出之后,冒着阎锡山军队的扫射突围出去,未能成功突围的部分同志被阎军枪决。

我们穿过院落小巷,折回到郭峪城西门,见一座古色古香寺庙兀立城门旁,匾牌刻有汤帝庙三字,庙门楼上有挑角戏台,约15米之高,戏台两侧还建有角楼,据说是阳城县最高的戏台。据介绍,寺庙始建于元代,现存建筑为清初拆旧整修。汤帝庙为村之社庙,很长一段时期里也是郭峪村的政治中心,村内的重大事情都在这里商定办理,一个小小村庄拥有这样的庙宇十分少见和珍贵。在这里,摄影爱好者们尽情地从不同的角度取景拍摄。

上午8点半左右,村里巡查人员开始在小巷里巡视,为了充分利用时间,我们匆匆结束了在郭峪村的采风,马不停蹄地前往附近的皇城相府。

▲郭峪村汤帝庙/秋卫平摄

(四)

皇城相府与郭峪村相距不过几百米,它们在历史上其实就是一个村——皇城村。这座历史上人丁并不兴旺的村庄,却积淀着厚重的文化底蕴,明清两朝先后走出了十五位进士和十八位举人,这在中国科举史、文化史上是一个奇迹。陈氏家族更是出类拔萃,“积德一门九进士,恩荣三世六翰林”,被称为“中国北方第一文化巨族”,《康熙字典》的总阅官、清代大学者陈廷敬是这一家族的杰出代表。他是康熙皇帝的政治导师与肱股重臣,先后封官进爵28次,历任除兵部以外的其它五部尚书、侍郎。他辅佐康熙51年为奠定康乾盛世做出重要贡献。

明朝末年,豫陕流寇横行,为抵御流寇,自保于乱世,陈氏家族在樊山脚下修建了高达七层的防御性建筑河山楼,第二年,在河山楼外增修城堡,也就是今天的皇城相府的内城“斗筑居”。陈廷敬显贵之后,家族兴旺,又开始修建外城,即“中道庄”。陈家的院门也如同城楼般高大宏伟,门洞上镶嵌着两块匾额:“中道庄”和“天恩世德”。中道庄,既是皇城村的原称,也是皇城相府外城的名字。走进中道庄,首先看到的是两座气势恢宏、古朴典雅的石牌坊。这是陈氏家族的第一座石牌坊,奉旨建于清顺治十四年,褒奖的是陈廷敬的伯父陈昌言。第二座牌坊是陈廷敬时任经筵讲官、刑部尚书于清康熙36年奉旨建造的。该牌坊四柱三楼,正中上方的匾额上书写着“冢宰总宪”四个大字,“冢宰”,是宰相的别称,意为百官之首,“总宪”,则是都察院左都御史的别称。“冢宰总宪”两侧的匾额上,书写着“一门衍泽”和“五世承恩”,另外十四幅匾额则书写着陈氏家族取得的功名与官职,其中包括康熙皇帝对陈廷敬父亲、祖父、曾祖父的累次封赠。抬头仰望牌坊上高达五层的匾额,不能不叹服陈氏家族的显耀与辉煌,令人肃然起敬。走过两道石碑坊,街道北侧,即是陈廷敬的私邸“冢宰第”,“冢宰第”是中道庄的主体建筑,同时也是整个皇城相府最重要的建筑。

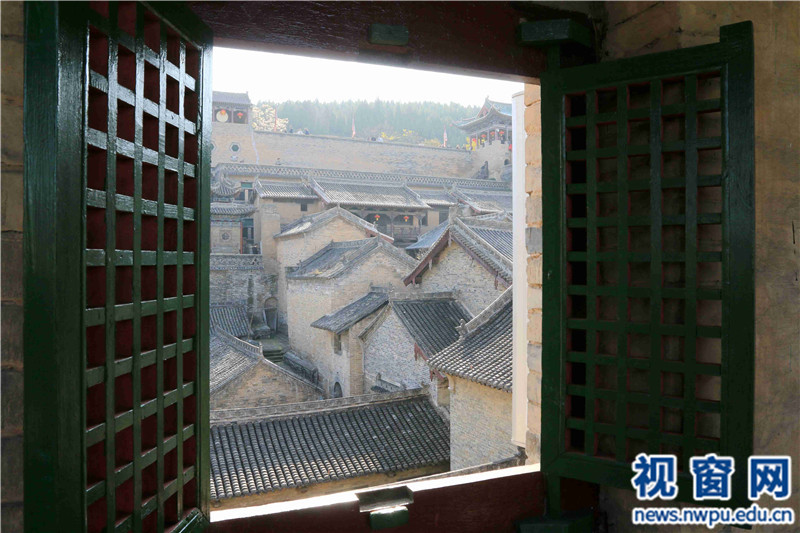

▲皇城相府秋色/郭友军摄

皇城相府是为数不多的官宅之一,它主要的空间布局和建筑风格,熔宫廷规制与地方特色为一炉,巧妙地把封建礼制与建筑工艺有机地结合在一起,既严格地遵循封建礼制的规定,又体现出地方建筑的工艺特色。而“冢宰第”,无疑是最能体现这些建筑艺术特点的代表建筑。在皇城相府,有个小姐院和管家院,它的建筑格局与主人房舍的有着严格的差别,体现了封建社会“尊卑有分,上下有等,内外有别”的传统礼制观念。走入皇城相府内城“斗筑居”,可以看到以陈氏家族两大分支命名的“树德居”和“世德居”。陈廷敬出生于世德居,与他的八个兄弟及堂兄陈元先后在这里接受儒学教育,并从此走上仕途光宗耀祖,世德居成为陈氏家族兴旺繁荣的发祥地。

▲皇城相府内的砖雕图案/秋卫平摄

皇城相府的标志性建筑河山楼,名取“河山为囿”之意。河山楼高达七层,可同时容纳千余人避难,如此的高度与规模在明清建筑中极为少见。更为难得的是,这样一座砖石高层建筑,历经近四百年的风雨沧桑,仍旧巍然屹立,雄距一方。做为一座民用军事防御堡垒,河山楼的设计非常科学,考虑极为周全,楼内备有水井、碾、磨等生活设施,储备有大量粮食,以应付可能出现的长期围困。该堡垒在漫长的岁月中曾多次发挥作用,护佑百姓于乱世。

▲庭院深深/宗青川摄

站在巍峨的城墙上,相府内鳞次栉比的建筑被饱经沧桑的城墙保护得严严实实。庭院深深,曲径通幽,行走于庄严显赫的相府,每一个院落,每一座楼台亭阁无不遵循着封建礼制和森严的族规。而重读书,好学习,“学而优则仕”则是这个家族兴旺的主要特征,正是在这样的文化熏陶下,才孕育出“中国北方第一文化巨族”。

随着现代多媒体的宣传造势,皇城相府名声远播,如今的皇城村已是“中国十佳小康村”,村民们住上了花园式的别墅,户户拥有小汽车,农民人均收入4.5万元,孩子们上学费用全部由村集体承担,村民的医疗费用由集体支付。一个富裕的、文化型的新农村屹立在沁河流域。皇城相府面积巨大,内容十分丰富,由于时间仓促,我们无法长时间地在此拍摄,带着遗憾走出了相府,简单午餐后,踏上了归程。

(五)

此次古村落采风给人留下了深刻的印象,让我们进一步了解到沁河流域先民们高超精湛的建筑艺术,勤劳淳朴、“耕读传家”的生活方式。漫步古老的村落,仿佛触摸着历史的脉络和筋骨,深为沁河流域深厚的文化底蕴叹服。当然,也给我们留下了一些思考。城镇化的快速发展,一方面人们对传统文化的保护意识不强,使得诸多的古老乡村快速消失或遭到严重破坏;另一方面,一些受到保护的村落因为过度的开发,“空巢化”和完全旅游化而变成一个面孔,失去了原有的特色。建筑是古村落的个躯壳,人的活动是古村落的灵魂,失去灵魂的村落也就失去了生命力。我们在保护古村落、发展旅游事业的同时,更应保护生活在这里的人们追求幸福生活的愿望。科学合理地开发保护古村落是一个世界级的难题,尽管如此,我们也要做。我们民族文明的源头在哪里?在乡村,在古老田野记忆里;人们常说乡愁,乡愁在哪里?在遥远的故乡记忆里。城镇化建设不是简单地让农民上楼,乡村消亡。那些古老的村落里还有我们民族的记忆、故乡的记忆、优秀传统文化的记忆。否则,我们会忘记来自何方,忘记我们的历史,忘记我们是谁。