航空学院和极端力学研究院叶坤团队长期聚焦高速飞行器极端环境多场耦合方向。近日,团队在高速进气道流固耦合失稳研究方面取得重要突破。相关成果以《The hypersonic inlet buzz evolution under the fluid-structure interaction effect with a flexible plate》为题,发表于流体力学国际顶级期刊《Journal of Fluid Mechanics》。论文的主要作者为航空学院和极端力学研究院叶坤教授,航空学院硕士研究生郭彦秋,西北工业大学为该论文的第一署名单位。该研究得到了国家自然科学基金委优青项目、“叶企孙”重点项目、面上项目、“飞行器复杂流动与控制创新引智基地”的资助。

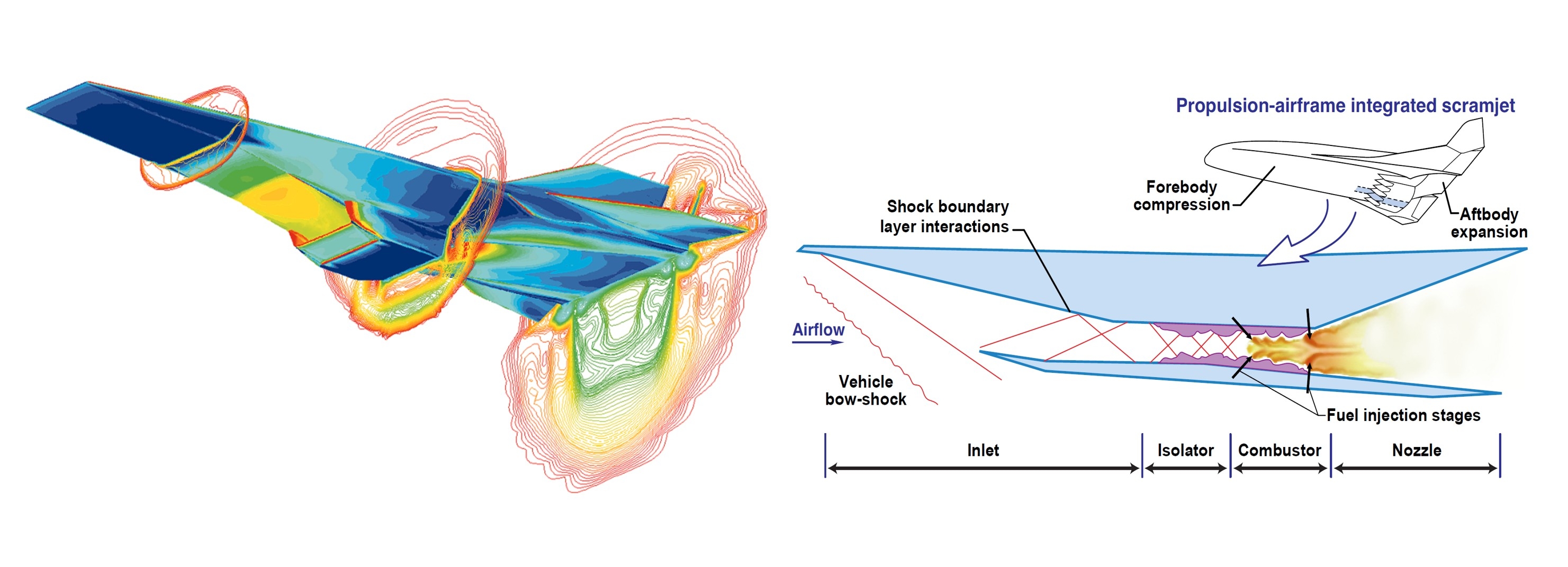

高速飞行器是21世纪航空航天领域战略制高点,对国家安全与科技发展具有至关重要的意义。进气道是影响高速飞行器超燃冲压发动机稳定工作的关键部件,其内部复杂的激波系统对来流减速和压缩起决定性作用。然而,当来流马赫数过低、背压过高或攻角偏大时,进气道内会产生具有强非线性和非定常特征的喘振现象,导致发动机熄火和结构破坏,严重威胁飞行安全。因此,进气道流动失稳及喘振演化机理是高速空气动力学中备受关注的关键问题,具有重要的工程应用背景。

图1高速飞行器

长期以来,国内外学者通过理论分析、数值模拟和实验研究,对进气道喘振的诱发机理进行了广泛探索。研究普遍认为,喘振的产生与演化源于外部扰动(如来流马赫数变化或背压升高)所引发的流动不稳定性。这种观点隐含着“诱因必为外源性”的局限。

然而,随着高速技术向更高马赫数(极端环境)和更轻结构(极致性能)方向发展,导致流固耦合效应在高速飞行器进气道的设计中愈发突出。不同于以往由外部扰动触发的流动不稳定性,流固耦合作为一种“内源性”扰动机制,可通过流动与结构间的动态反馈形成持续的自激作用,进而引发具有独特特征的非定常失稳过程,这是对传统外源驱动型喘振机理的重要拓展。然而,流固耦合如何诱发进气道喘振失稳演化?这一实际高速工程应用中的重要基础科学问题尚没有答案。

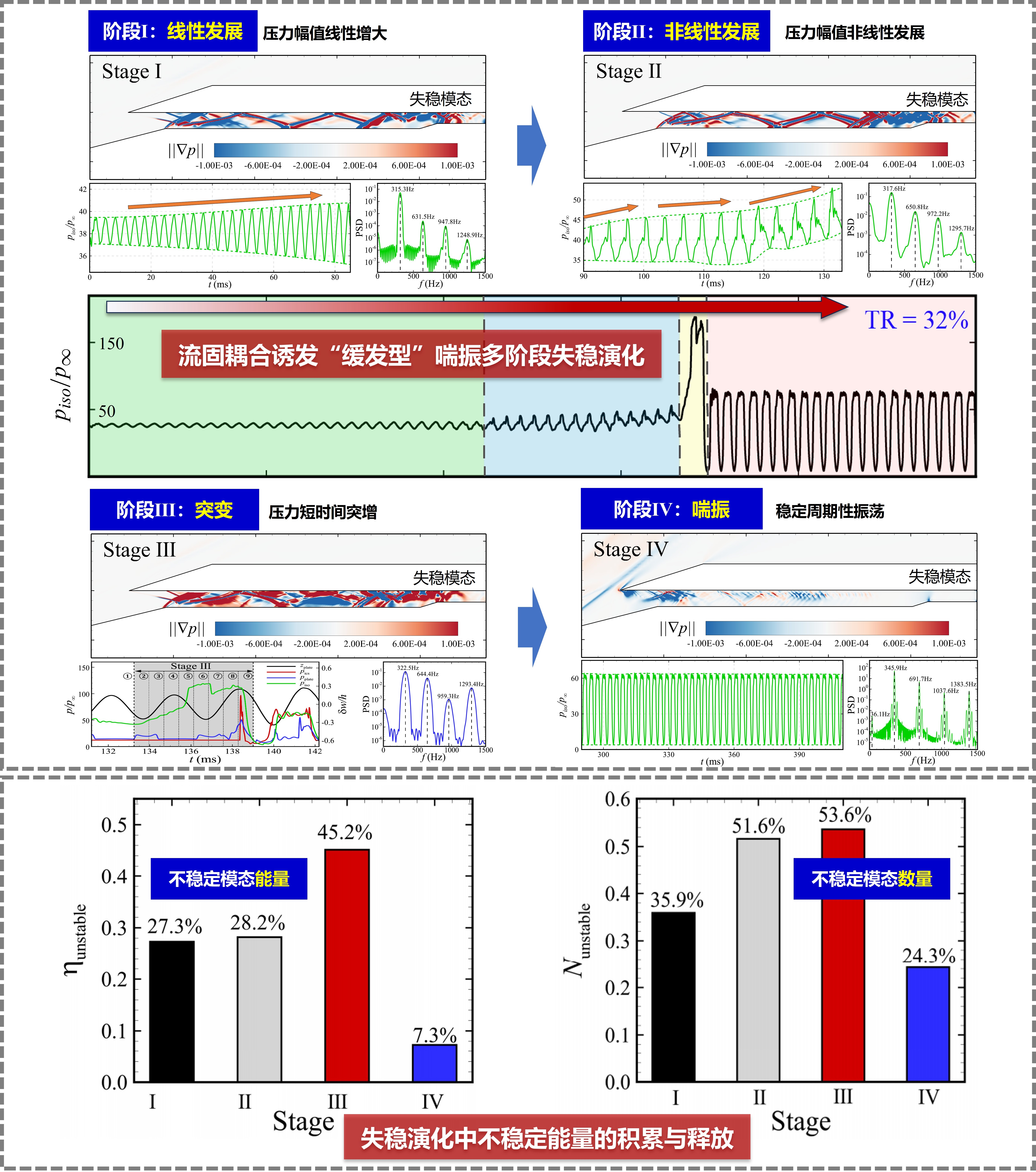

叶坤团队的研究揭示:与以往由外部扰动诱发的传统“突发型”喘振不同,壁板的流固耦合效应使系统经历了一个独特的“缓发”过程,其喘振形成时间是传统刚性进气道的数倍以上。并且在这一过程中,喘振演化过程呈现出由线性增长、非线性增长、突变直至完全喘振的多阶段演化特征。壁板流固耦合导致进气道非定常流场不稳定能量的持续积累与释放,最终触发流动的全域失稳并形成周期性喘振。不同于传统研究中由外界扰动诱发的喘振机制,该研究中诱发喘振失稳的是一种由内部流动与结构相互作用形成的自激扰动源,尽管其初始扰动极为微弱,但表现出高度持续的积累效应和独特的多阶段特性。

该研究不仅打破了传统刚性体假设下对进气道喘振机理的认知,也为理解该类流动不稳定性的诱发机制提供了崭新视角。研究成果对于深化高速进气道流动失稳的物理认知、指导进气道-发动机的精细化设计与安全性提升具有重要的科学价值与工程意义。

图2 高速进气道流固耦合诱发喘振失稳演化机理

该研究由叶坤教授所在复杂环境多物理场耦合与流动控制团队完成。团队核心成员包括叶坤教授(团队负责人)、叶正寅教授、许和勇教授、武斌副教授、廖飞副教授、史爱明副教授、田尧讲师等教师,长期致力于航空航天领域中复杂极端环境下多物理场耦合与流动控制方法、机理与工程应用。近五年来,团队已在《Journal of Fluid Mechanics》、《AIAA Journal》和《Physics of Fluids》等航空航天与流体力学领域权威期刊发表论文100余篇。团队自主研发的高效高精度流固耦合程序已集成入国家数值风洞NNW-FSI模块,为国家多个型号的高速飞行器研制提供了关键技术支撑。

论文链接:

https://doi.org/10.1017/jfm.2025.10726

(来源:航空学院;审核:李斌)