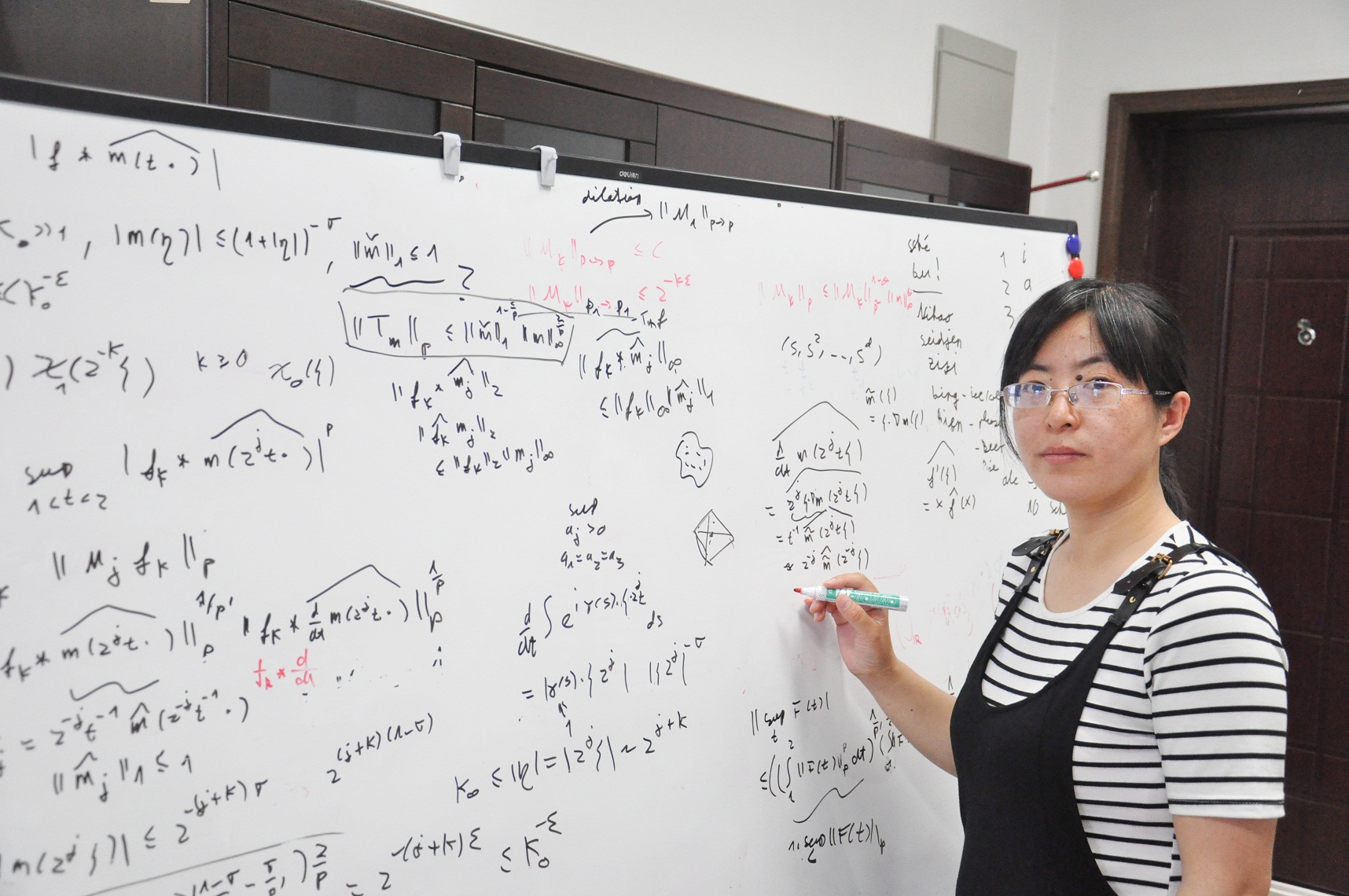

西工大新闻网6月4日电(记者 王凡华 王艺 摄影 樊文迪) “要想在学术上有所收获,要有敢于冒险的勇气,其中的喜悦无可替代。”西北工业大学理学院青年教师李文娟认为,从事学术研究,不能不“玩点冒险的事情”,那种收获的喜悦,“甚至比孕育新的生命”,“更让人期待”。

2017年2月,李文娟以独立身份撰写的文章《Maximal functions with nonisotropic dilations of hypersurfaces in R^3》,被由数学家J. Liouville创建的国际著名的法国权威数学刊物J. Math.Pure. Appl. (《纯数学与应用数学杂志》,2016年影响因子1.818)所接收,全文共76页。李文娟充分利用Mockenhaupt-Seege-Sogge在建立傅里叶积分算子有界性时使用的局部光滑估计,并结合独创的新颖深刻的数学思想,回答了调和分析领域的一个公开问题。这些结果不仅丰富了n维欧氏空间中与超曲面相关的极大算子理论知识,而且在偏微分方程中具有非常重要的应用价值。

这篇历经4年撰写长达76页的论文,堪称如此重量级杂志创刊以来 “罕有的长篇论文”。“其实,我的原稿要100多页呢”,说起自己的成果,这位颇显干练的女老师,也是简洁利落,“杂志编辑在回复我的邮件中说到:如果我们完全不删减发表您的论文,那我们那一期的期刊似乎就成了您的个人专著,但很尴尬的是删减却损失了很多美好的证明步骤,所以我们在尽量保证原意的情况下压缩篇幅,但呈现出来的也还是篇长文。”

阅读这篇长文,对于笔者来说,无疑是件极为费力的事情;但在李文娟的口中,却显得云淡风清,水到渠成。

数学+兴趣:把学术作成了自己的爱好

李文娟总是习惯性地把自己的成绩,归结为“尚勤奋、运气好”。让笔者颇有些好奇的是,高中时期曾是文科生的李文娟,为何选择了数学专业?

原来这是她犯下的“美丽错误”:2004年高考填报志愿时,她误打误撞地进入到西北师范大学数学系。入校以后,她才发现数学学科是该校的名牌和优势专业。和其他填报错误选择更换专业的同学不同的是,“既然是我填了这个专业,那我就要把这个专业学好。”

这个骨子里带着些“倔强”的女生,这次是和自己“较上了劲”。

专业基础不如人——没关系,“我可以补”。本科期间,她四次获得西北师范大学优异成绩奖。四年的勤奋终有收获。她以优异的成绩,被保送至北京师范大学数学科学学院。专业没换,还是做数学。“因为,我已经喜欢上了数学。”

硕士研究生期间,她进入了国内著名调和分析专家薛庆营教授的课题组,开展调和分析方向上的具体研究。她是当时那届研究生班里极为刻苦的女生,然而,当那些基础研究的课题久攻不下,班里有的学生因为毕业压力纷纷转到其他方向,她却选择了坚守。硕士期间,她撰写完成了多篇文章在重要的SCI期刊上发表,成为当时班里的“学术新星”。

2011年9月,在前北京师范大学校长陆善镇的推荐下,硕士毕业的李文娟前往德国基尔大学攻读博士学位,师从世界著名调和分析专家Detlef Mueller教授,这位严谨的教授曾在1998年世界数学家大会作45分钟专题报告。刚到德国整整一年的时间,研究方向迟迟难以确定使李文娟非常迷茫,而最终的突破,竟来自于“公交车上的思考”。

从在德国求学期间,李文娟就养成了在公交车上看书的习惯,这个不服输的甘肃姑娘索性把“公交车”变成了启发她思考的“神秘屋”。在思考学术问题的时候,只要心能静下来,周围的环境越吵闹,反而会使李文娟的思维速度变快。最终,她在德国完成了高质量的博士毕业论文,并于2015年,进入西北工业大学任教。在这次刊发的论文中,很多大胆假设都是在学校到宿舍往返的公交车上迸发的灵感。

“学术于我而言,是一份工作,更是一种爱好”,李文娟说,“我的幸运,就是把爱好做成了工作。”而学术敏锐性的形成,李文娟认为,是自己的笃定和勤奋“帮了大忙”,“我并不聪明,就是靠着这种努力学习和勤奋思考,也许还能获取些公式背后的内容”。尽管在其他人看来,李文娟也许走了些“弯路”,但只要方向是正确的,“我就会坚持走下去”。

数学+规律:从传统学科中发现新亮点

数学是门古老的学科。而李文娟所从事的调和分析方向等,也是历史悠久。调和分析起源于莱昂哈德·欧拉、傅里叶等著名科学家的研究,主要涉及算子插值方法、极大函数方法、球调和函数理论、位势理论、奇异积分以及一般可微函数空间等。经过近200年的发展,已经成为数学中的核心领域之一,在偏微分方程、代数数论中有广泛的应用。

“有的疑难问题,100多年了还没有答案。这本身就说明这个学科的古老,很多年轻人认为从事这个方向的基础研究,就更难以出头。”

在很多人看来,这样的学科和专业方向,很难做出什么新成果,论文影响因子低,从事该领域的年轻人越来越少。“传统学科变得越来越冷”,但李文娟坚持认为,“没有基础学科的发展,应用学科和应用技术就像一个永远长不大的孩子。”在笔者面前,手握论文的李文娟显得颇为无奈,“我很难用通俗的话语,介绍我的研究成果的应用价值。我只能说,这样的研究应该会对数学学科未来的发展提供理论支撑。我们能在世界范围内数学学科的发展历程上,留下一个哪怕是小小的亮点,也就了无遗憾了。”

她总是能从纷繁复杂的数据和公式中抽丝剥茧,提炼研究线索,并不断追寻。“这是我学生时期就培养出来的习惯,不喜欢跟风,坚持做自己”,回答问题的时候,李文娟的语速很快。她总是一语中的,然后条理清晰地道出事件始末或观念想法,最后一句话做结。

在李文娟看来,论文反而成了科研的“副产品”,看重而不倚重。她说,不要过分强调论文,关键是因为发现了新的科学规律而开心。

数学+教学:让课程变得有趣有料

在很多大学生看来,数学应该算得上是大学期间最难学的课程之一。艰深晦涩,复杂枯燥。

而在李文娟的电子邮箱内,一直珍藏着几封学生发来的邮件,不忍删除。这些邮件都表达了同一个意思:“因为李老师,让我们重新认识并爱上数学。”

2016年开始,她先后承担了《调和分析》、《实变函数》、《线性偏微分算子》、《调和分析在偏微分方程中的应用》等课程。走上讲台的那刻起,她就意识到自己的责任:不管同学们是因为什么缘由,开始学习数学,如果因为我讲课不好而影响他们,那我就对不起这些人的青春。她时常告诫自己的学生,“不管学什么专业,勇气和坚持很重要。没有人不会面对困难想要畏缩,没有人的梦想不承载着痛苦,关键在于你是否愿意忍受孤独和彷徨。”

但李文娟尽力让自己的数学课变得有趣有料,从不以严师的古板来对待学生,而是因人而异,分类施教。“给本科生授课要像对待孩子,重在培养兴趣;带着研究生做研究,要像对朋友,重在培养科研意识;要求博士生做科研,要像对待‘对手’,重在强化培养科研能力。”李文娟在选题和要求上非常用心,她希望学生都能超越自己,感受到压力并转化成动力,挑战更高的学术领域。

“我觉得教学科研并不苦。”李文娟常把这句话挂在嘴边。痴迷数学的她,同样喜欢书法,爱好运动。“在我看来,教学科研就是生活,而生活却可以有更多方面。”她说,在西北工业大学担任教师,每天能和学生们在一起,“这本身就是幸福感的来源”,而生活化的工作往往会产生更多意想不到的“精彩答案”,“我们要做的,就是共同来解开这道题目而已。”