西工大新闻网6月12日电(王凡华 荣帆 戴卓)40年前,1977年9月,全国高校招生工作会议召开,会议决定立即恢复停止了10年之久的高考,“以统一考试、择优录取的方式选拔人才上大学”。从1977年高等教育的毛入学率不及2%,到现在跨过40%,通过40年的实践,我国的高等教育实现了从精英教育到大众教育的转变。

1977年,570余万心怀炽热梦想的青年涌进了曾被关闭10年的高考的考场。一场不同寻常的考试,改变了几十万人的命运。

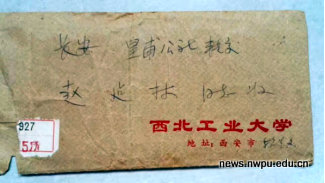

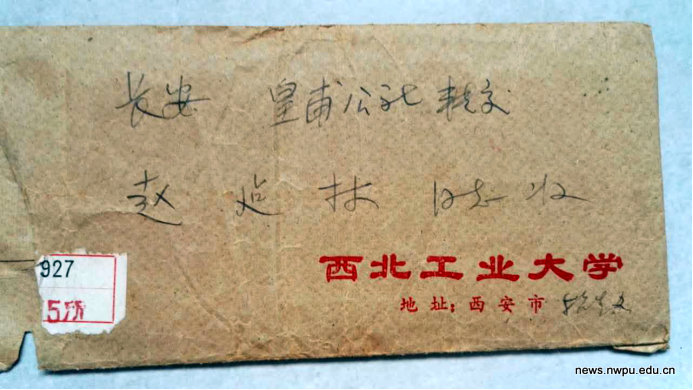

西北工业大学理学院教师赵建林就是恢复高考的受益者。他说:“上大学一直是我心中的梦想,可这个梦想并不好实现”。伴随着紧张、不安与兴奋,改变无数人人生轨迹、见证时代发展变迁的高考,再次勾起许多人的难忘记忆。来到赵建林的办公室,他小心的拿出一枚悉心收藏的牛皮纸信封,这枚看似普通的信封内是他40年前的大学录取通知书。当年的录取通知书油印风格与如今风格各异、极富设计感的录取通知书完全不同。但正是这枚小小的牛皮纸信封,改变了赵老师一生的命运,开启了他在科研道路上执着求索的大门。

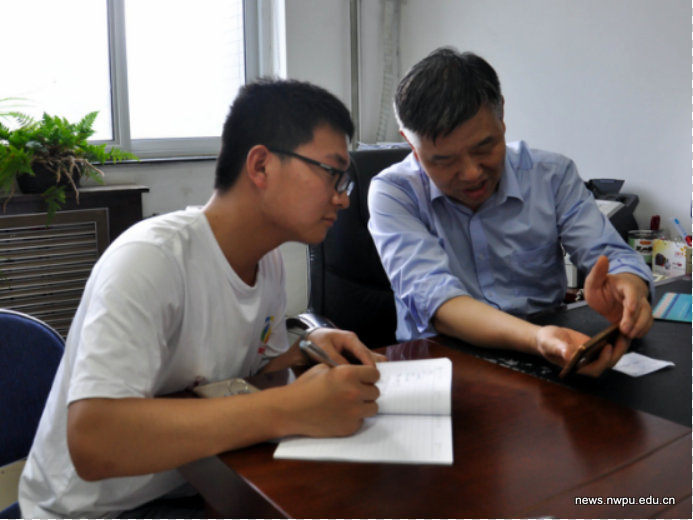

(赵建林向记者展示自己留存的图片)

高考,对任何人而言都是人生重要的节点,对赵建林来说是更一段难以忘怀的经历。40年前的仲夏,赵建林正在皇甫公社上山下乡,接到消息时距离高考仅有一个月的时间了。没有任何考试范围,他只能翻出以前的课本,依靠自己的理解,一边从事生产劳动,一边刻苦复习。一个月后,赵建林就走进了高考的考场。赵建林说:“当时大学的录取率很低,大概为28个人中录取一人。”能够幸运的被西北工业大学物理师资班录取,幸运地成为这二十八分之一。谈到这里,“终生学习的习惯帮助我抓住改变命运的机会。”赵老师激动的说,“当年知青下乡是非常普遍的现象,很多人觉得学习的知识没有什么用,甚至扔掉了自己中学时代的书。”而赵建林仍然随身带着书坚持学习。

拿到录取通知书的过程也经历了一些波折。由于通信不便,迟迟没有收到高考的结果。高考过后,赵建林去工厂做工。春节放假后,骑车回公社办事,才发现自己梦寐以求的录取通知书已经静静的躺在收发室数月了,这时已经到了大学报到的最后节点。赵建林感慨道:“如果当时自己不去公社,录取通知书可能就石沉大海了。”这枚承载着特殊意义的信封,他一直保存了四十年。

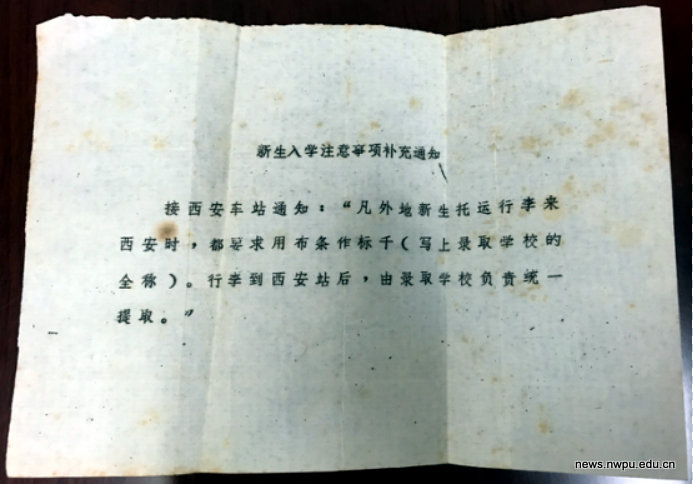

(1978年,沉甸甸的录取通知信)

来到西工大之后,和许许多多终于圆梦大学的人一样,赵建林紧紧抓住来之不易的学习机会。他们渴求知识,每天奔波于寝室、教室、餐厅的三点一线之间,书后的习题从头做到尾都不过瘾,又借来图书馆为数不多的学习资料都翻来覆去地看,恨不能时时刻刻地追在老师身边请教。他们学习的刻苦程度绝对不输于现在任何一位优秀的大学生。“77级”是恢复高考后的首届大学生,他们是我国高等教育史上的一个特殊的群体。他们是苦难的一代,也是幸运的一代,更是奋斗的一代。大学时的学习习惯保持了几十年,赵建林就这样“行走”在科研教学第一线,默默地贡献着自己的力量。

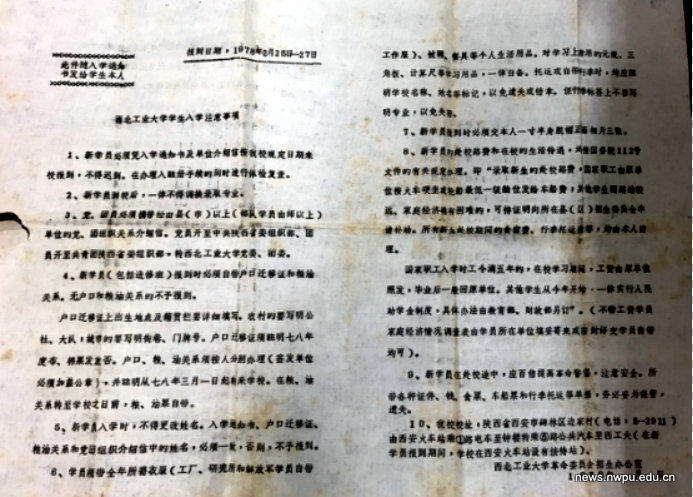

(1978年的西北工业大学学生入学注意事项)

40年了,时代在变迁,高考在变革,题目也在不断变化,但不变的是高考引领更多人走上了求知的道路,改变了很多人的命运,把他们带去更美好的未来。

“国家通过高考选拔人才,让一大批有志气、有才能的青年有了施展才华的平台,也让我们的祖国更加繁荣富强。”赵建林说,“年轻人的命运掌握在自己手中,权利也有机会决定自己的道路,要把握好这种机会。今年是恢复高考40周年,有着特殊的意义。等今年高考结束,我一定再去买一份试卷!”