西工大新闻网7月14日电(毛东)近日,西北工业大学物理科学与技术学院刘圣副教授、赵建林教授课题组在光场的空间调控领域取得新进展,巧妙设计并构建了一种新型的液晶光子微结构,实现了贝塞尔光束振荡的光自旋霍尔效应。该工作突破了传统光自旋霍尔效应对光自旋态传输方向的局限,引入特殊的几何相位,实现了光子自旋态以环流、交流形式的相互分离。相关成果以“Controllable oscillated spin Hall effect of Bessel beam realized by liquid crystal Pancharatnam-Berry phase elements”为题发表于《Light: Science & Applications》。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41377-022-00888-4

在非磁性材料中电子的自旋-轨道耦合作用使自旋相反的电子相对运动并分离,称为“自旋霍尔效应”。作为与电子系统的类比,光自旋霍尔效应也受到了广泛的关注。它是光子自旋-轨道相互作用(SOI)的一种具体体现形式,表示在介质界面处光的两个不同自旋态在折射、反射过程中发生分离的现象。但由于自旋的分离量极小,只能通过弱测量技术来探测。科学家们引入Pancharatnam–Berry(PB)相位使光自旋霍尔效应大幅增强。通过对PB相位的设计,研究者们实现了多种形式的光自旋霍尔效应,也提出了与之对应的相关应用,如光学边缘检测、几何相位透镜、光自旋滤波器等。传统的光自旋霍尔效应中,光的两个自旋态通常只能沿特定方向发生分离,且其位移量只会随着传输而线性增加。如何改变光自旋霍尔效应中自旋态的分离轨迹是一个难以突破的问题。

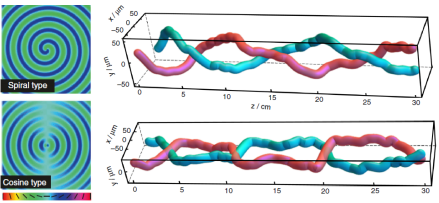

为了突破这一难题,物理科学与技术学院刘圣副教授、赵建林教授课题组利用液晶几何相位元件提出了一个解决思路:线偏振的贝塞尔光束通过设计的液晶元件后,左、右旋自旋分量分别获得相反的几何相位;在几何相位的作用下,两个自旋分量沿不同的路径传输,形成光自旋霍尔效应。设计并制备了两个液晶几何相位元件,用于实现两种典型的振荡型光自旋霍尔效应:螺旋型和余弦型(图2)。当一束0阶贝塞尔光束入射到螺旋型液晶元件时,光束的左、右旋自旋分量会迅速分离,并在随后的传输中相互缠绕;而光束入射到余弦型液晶元件时,左、右旋分量在x-z平面内来回振荡,分合交替。由于液晶元件使左、右旋分量附加的几何相位相反,两个发生位移的光斑均匀保持沿原点对称。进一步的研究结果表明,改变入射贝塞尔光束的横向波数,振荡型光自旋霍尔效应的分离位移也会发生相应的变化。波矢加倍,则分离位移和周期均减半。这两种振荡的光自旋霍尔效应与环流与交流的自旋态分别对应。该工作为自旋相关调控提供了新的自由度,并为自旋光子学的进一步发展铺平道路。

该工作得到了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金重点及面上项目、中央高校基本科研业务费、西北工业大学博士论文创新基金等项目的资助。

刘圣副教授作为光学工程学科的优秀青年教师,围绕光场的空间调控领域开展了基础前沿研究工作,在Light: Science & Applications, Laser & Photonics Reviews, Photonics Research, Optics Letters, Optics Express, Applied Physics Letters, Physical Review A等期刊发表论文90余篇,相关论文共被引用1600余次。该工作为近期的代表性成果之一。

(审稿:晁小荣)