西工大新闻网7月19日电(侯恬)走一遭陕北圣地,育一腔爱国情怀,忆红军峥嵘岁月,筑青春宏伟蓝图。力学与土木建筑学院实践队于7月9日至7月14日赴陕西延安进行了以“重走长征之路,探寻红色足迹”为主题的实践活动。短短的六天行程,让我们收获了成长,学会了合作,懂得了奉献,更让我们感悟到了延安精神,心灵受到深深地震撼,引导我们不忘自力更生,艰苦奋斗。

1.红色十三年,激荡浪漫主义情怀的革命圣地

纵观中国近代史,延安时期(1935-1948)都是一段绕不开的历史阶段,从走出二万五千里长征的大逆境,到东渡黄河,迎接新中国的曙光的十三年中,这片古老的土地上激荡着革命的浪漫主义情怀,从这片土地上,走出了引领着中国人民完成伟大历史变革的一批人物。正如埃德加.斯诺在《西行漫记》中所述:“...这种胜利一旦实现,将是极其有力的,它所释放出来的分解代谢的能量是无法抗拒的,必然会把目前奴役东方世界的帝国主义的最后野蛮暴政投入到历史的深渊中。”

正是怀着对这份情怀的向往,西北工业大学力学与土木建筑学院的社会实践团队踏上了前往延安的旅程。

盛夏的延安却有着与季节不符的清冷,作为本次实践的主要行程,杨家岭、枣园等革命旧址也在西北季风的吹拂下显得愈发庄严,中央大礼堂的红星愈发闪耀。风云变幻下的王家坪纪念馆更显大气磅礴,毛泽东的铜像矗立广场中央,目视远方,仿佛看到了如他所预见的新中国的曙光。

延安革命纪念馆

枣园旧址合影

参观旧址

中共七大会址

2.艰苦育卓绝,逆境当中奋发创业的伟大精神

延安精神是中国共产党、也是中华民族的宝贵精神财富,它对中国历史发展进程产生着巨大和深远的影响。延安精神的主要内容是:坚定正确的政治方向,解放思想、实事求是的思想路线,全心全意为人民服务的根本宗旨,自力更生、艰苦奋斗的创业精神。

南泥湾,是1939年2月,为了粉碎敌人的封锁与囚困政策,在粮食等食物极度匮乏的情况下,毛主席提出了“自己动手,丰衣足食”的口号,动员根据地军民,开展大生产运动。一天的时间,不长。但是面对曾经的照片,当时报纸刊发的文章,仿佛自己也置身于当年大生产运动之中,感同身受。

南泥湾之旅

大生产纪念馆

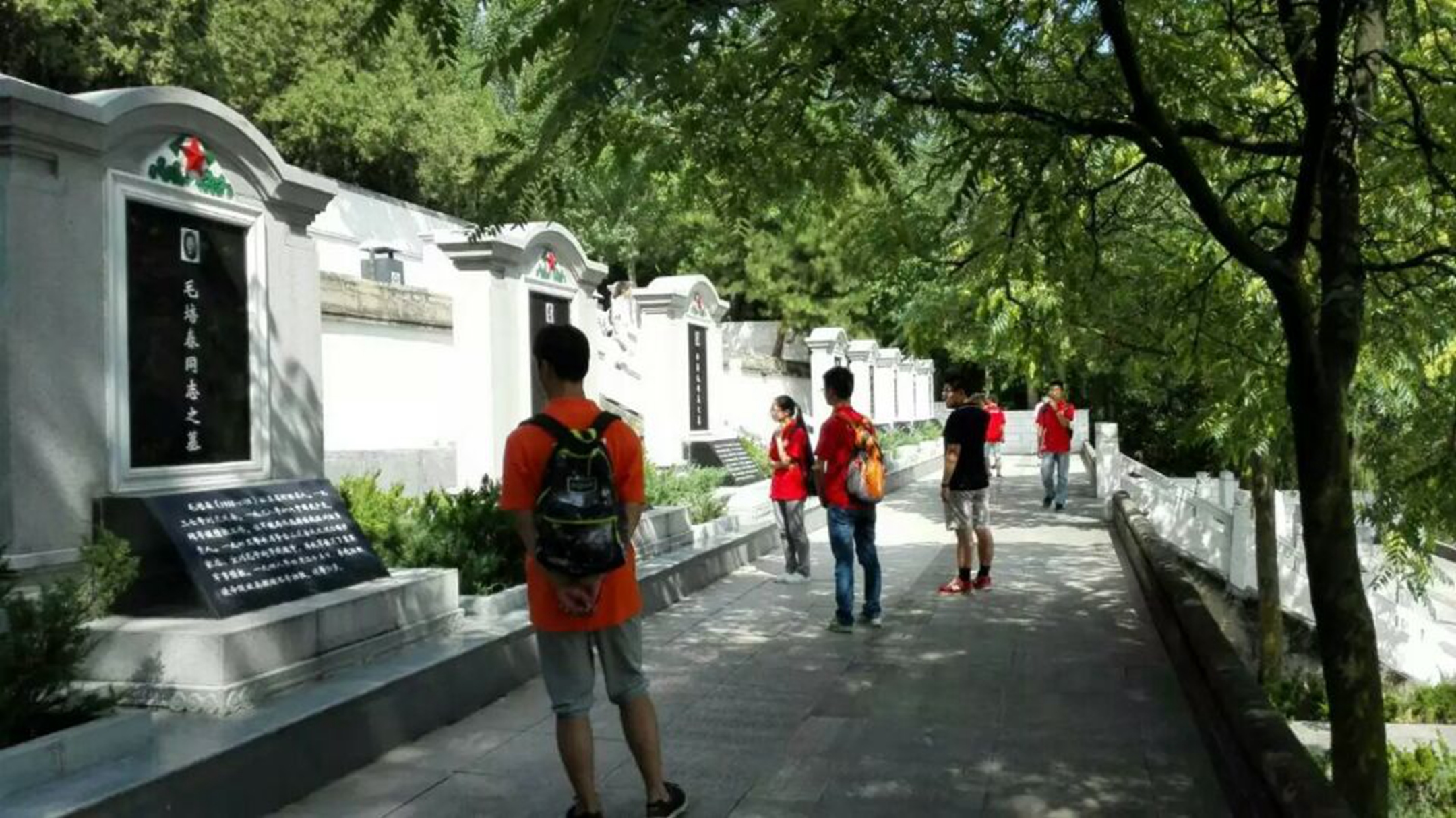

在延安城西北部一处不起眼的山坡上,矗立着一座庄严肃穆的汉白玉纪念塔,塔高19.46m,寓意1946年,塔身后部呈四层阶梯状,塔下有八级台阶,象征四月八日。塔尖上有象征中国共产党的镰刀斧头图案,塔顶最高一层四面嵌着四颗镏金五角星,代表中国人民的事业。塔身正面嵌着毛泽东手书的“为人民而死虽死犹荣”的镏金大字。正面塔座上雕砌着一只汉白玉花环。塔座右侧勒记“四.八烈士遇难碑记”。陵园最高处是烈士墓台,台分三层。王若飞烈士墓居陵园中轴线顶端,处于陵园的核心地位。然后依次为“四.八”遇难烈士和在延安时期牺牲的重要领导人和知名人士,如秦邦宪、关向应、叶挺、张浩、邓发、黄齐生、杨松、张思德、张寒晖等。黄土有幸埋忠魂,“四.八”烈士陵园是中国共产党最早的一座高规格的烈士陵寝地。

向革命先烈致敬

听取革命先烈事迹

参观烈士陵园

3.薪火代相传,新时代继承伟大事业的时代脉搏

抗战初期,大批革命知识青年怀着满腔热情和崇高理想,冲破重重封锁,涌向革命圣地延安。据不完全统计,仅1938年5月至8月,经西安八路军办事处赴延安的知识青年就有2288人之多。这些知识青年迫切要求学习革命的理论和本领。中国共产党因势利导,在原有抗日军政大学基础上,于陕甘宁边区先后创办了陕北公学、鲁迅艺术文学院、自然科学院等20余所高等学校。办学初期,“几乎每天都有几十人甚至上百人到陕北公学来学习,几天就可以编成一个队”。皖南事变前后,国民党发动第二次反共高潮,严禁革命青年奔赴延安,各校人数骤然下降。1941年7月13日、7月30日,中央政治局两次会议讨论,中共中央决定将泽东青年干校(1940年5月成立)、中国女子大学(1939年7月成立)、陕北公学院(1937年10月成立)三校合并,命名为延安大学,由吴玉章任校长。

本次实践队受到了延安大学方面的热烈欢迎,参观了延安大学校史馆之后,我们的队员与延安大学的同学们举行座谈,置身于美丽的校园中,畅所欲言。并且共同听取了延安大学李生策老师的精彩讲课。于延安大学后山上参拜大文学家路遥先生灵位。同时,我们的队员不忘开展了问卷调查,主题是当代大学生和红色精神,调研得到了当地大学的认可。实践的最终目标,就是希望可以通过我们微薄的力量,唤醒更多的人重新认识延安精神的重要性。

延安大学泽东干部学院

路遥墓

参观延安大学校史馆

听取延安大学老师的现场授课

与延安大学同学们畅谈,共筑友谊

街边调查问卷

4.实践队员有感

延安小城四周环山,山围着城,城嵌山中,延河在城中静静的流淌。就是这样一座小城,当年居住着最伟大的一代领导人,革命家,孕育了延安精神,激励着无数的后人奋勇前行。延安革命旧址无数,庄严肃穆的中央大礼堂。v字型的旗座,古朴的长椅,让我们不禁在眼前呈现出当年中共七大的场景。老一辈革命家居住过的地方。装修简单的窑洞,里面都不能用简陋形容。一盏小油灯,一张小木桌,一把小木椅,当年战火连天的峥嵘岁月,领导人就是在这样的艰苦条件下工作。我们在老革命家旧居住地参观许久,切实体会到了当年的不容易和现在生活条件的优越。感悟当年,珍惜现在,这也正是我们需要学习的,通过实践可以收获的。

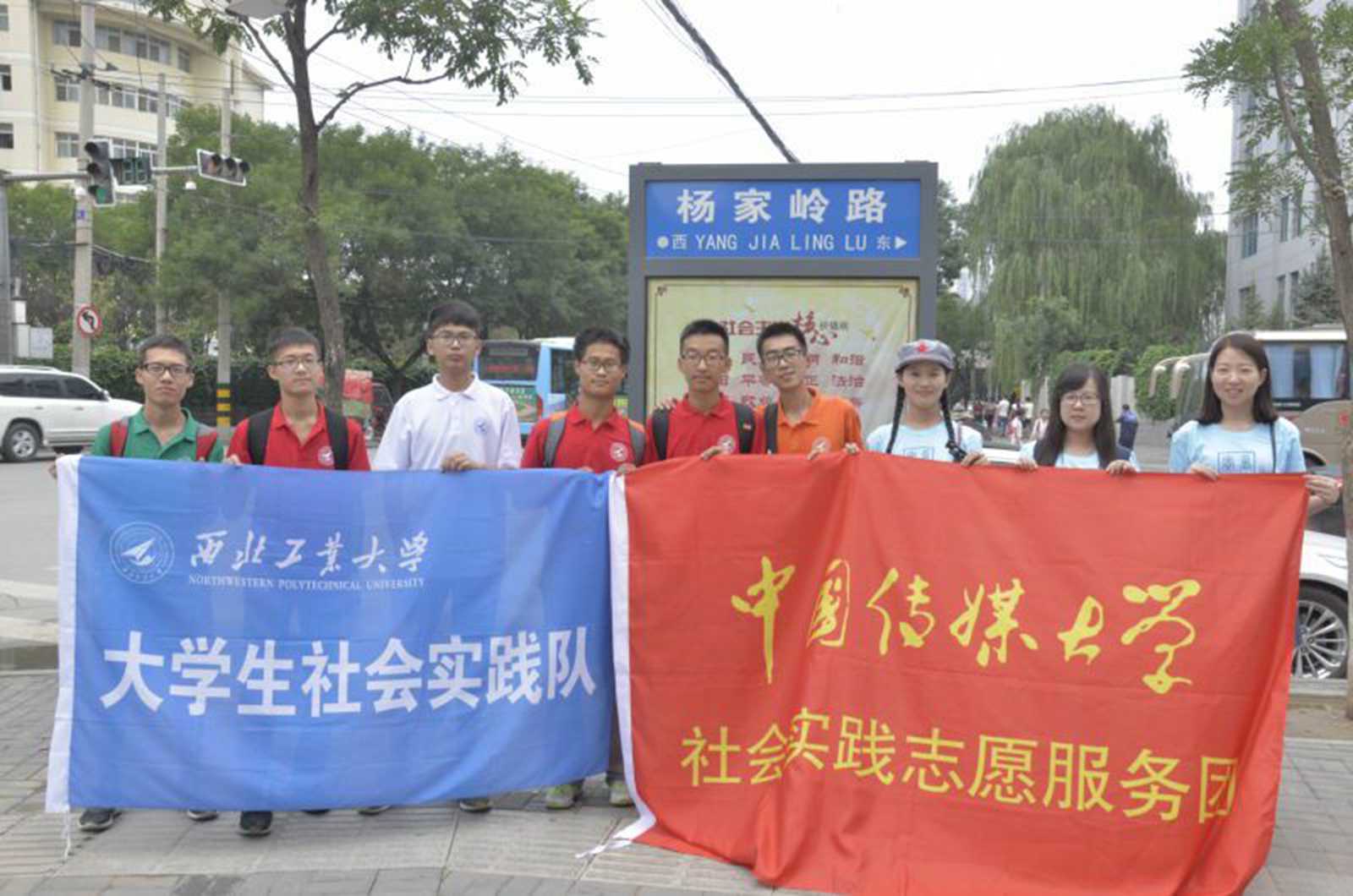

延安是革命圣地,社会实践的同时,也遇到了很多同行者,我们互相交流,互相学习,合作完成实践任务。印象比较深的是中国传媒大学实践队,我和副队长接受了简单的采访。实践的最终目标,就是希望可以通过我们微薄的力量,唤醒更多的人重新认识延安精神的重要性,也是对我们的能力的锻炼。此外,我们做了二百份问卷,发放到当地,包括学校,街边,进行调查,然后再收回来对数据进行系统的分析。问卷是比较真实的调查,通过问卷,也是对延安精神和长征胜利八十周年的大力宣传。

巍巍宝塔山,悠悠延河水。短暂的实践生活,吃在延安,住在延安,真的被延安所感染。一阵凉风,吹着延安精神遍布大地,一场细雨,让延安精神滋润进每个人的心中。社会实践,是在集体的努力下完成的,感谢每位同学的付出,更感谢实践指导老师每天的负责,带领我们圆满完成了实践任务。离开了延安,但是这次难忘的经历会在接下来的日子一直陪伴着我们作为当代大学生继续努力奋斗。延安,再见!

与中传社会实践队伍的合影

(审稿:康鹏军)