实用的高能量/功率密度的可充电锌离子电池是可持续能源存储的理想选择,但其仍然受到不可逆枝晶生长和低锌利用率的限制。由于Zn/Zn2+反应过程本质上是动态正反馈循环,因此不可避免地会出现不均匀锌沉积行为并不断恶化。特别是在高放电深度(DOD)和大电流密度/容量下,快速的动态反应过程会放大累积的枝晶生长和副反应,导致电池在锌负极严重过剩的情况下快速失效,造成较低的能量/功率密度。因此,迫切需要新颖的电解质策略来推动锌离子电池在高能量和功率密度下稳定工作。

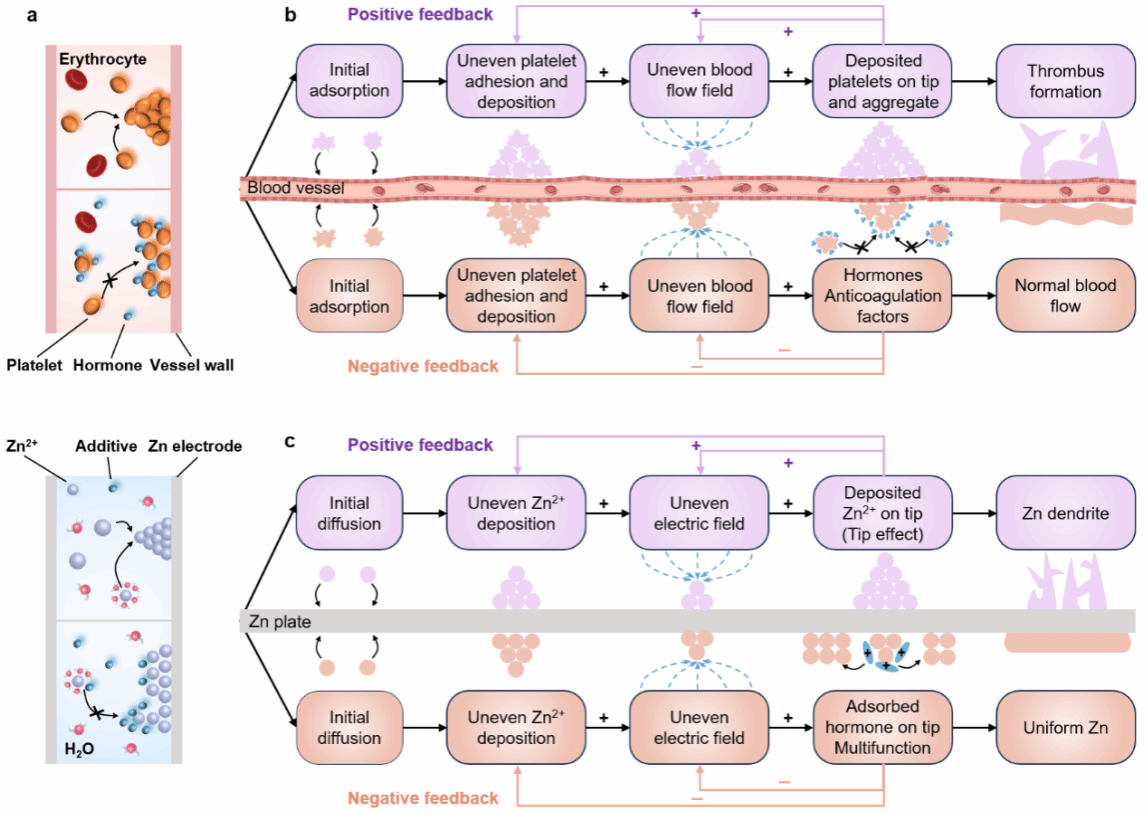

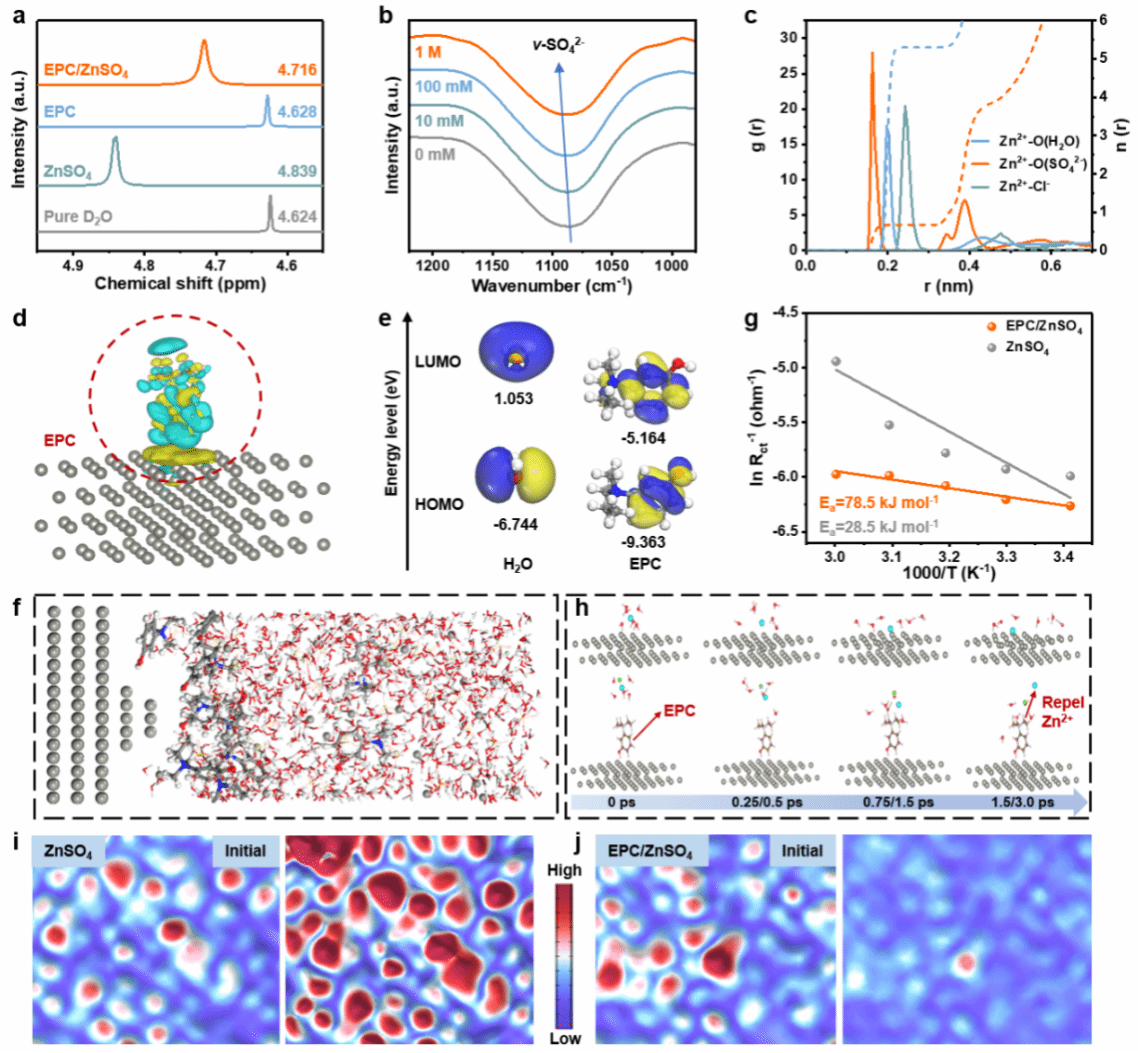

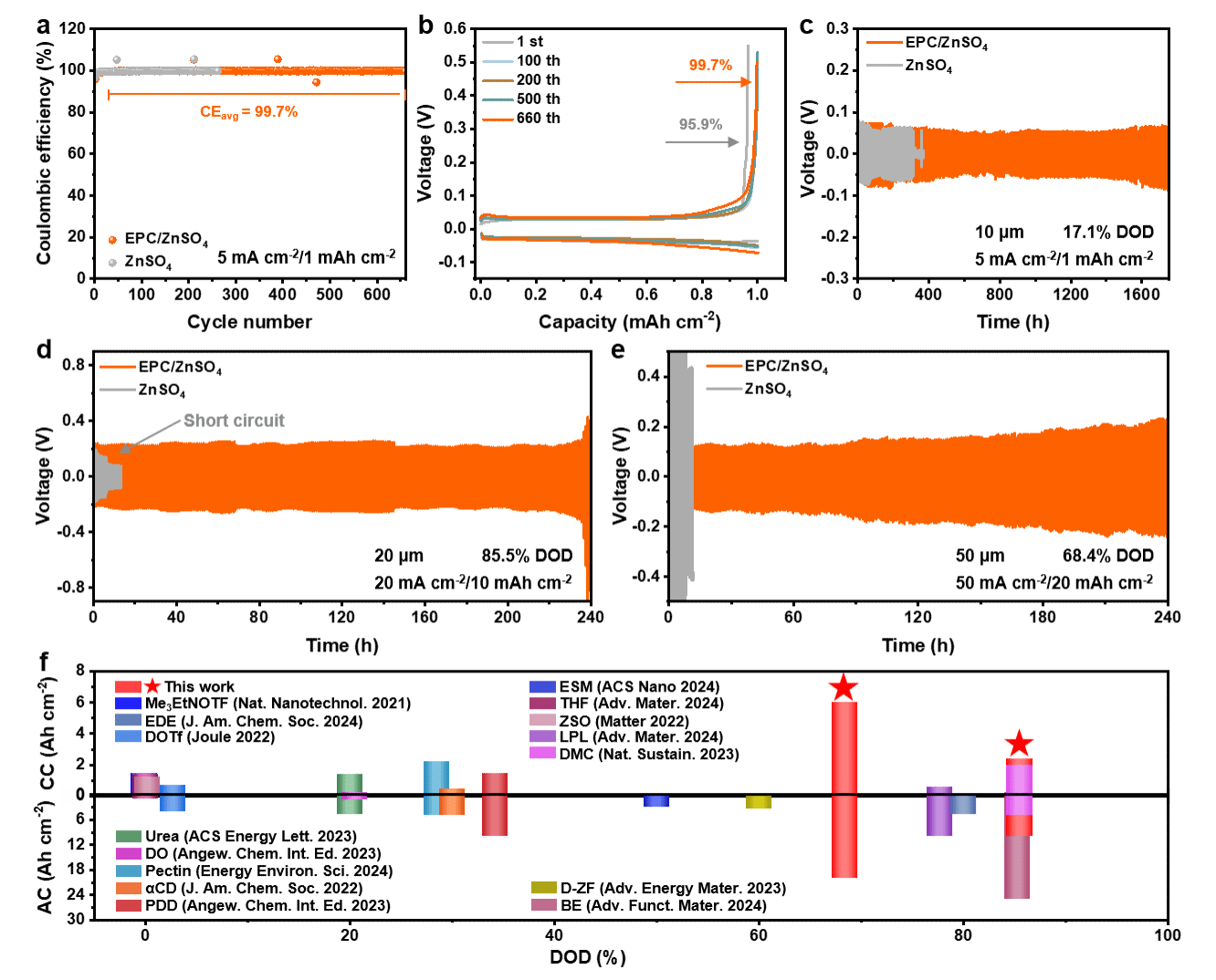

针对上述挑战,西北工业大学黄维院士团队官操教授课题组受血液系统中动态凝血/抗凝过程的启发,提出了一种自调节的负反馈“激素”电解质(图1)。仿生“激素”重塑Zn2+配位微环境,动态吸附在初始不均匀的锌尖端上,自发排斥Zn2+并屏蔽H2O分子,从而形成负反馈回路,优化副反应问题和Zn2+沉积过程(图2)。与以往报道的基于静态修饰的电解质策略相反,负反馈电解质动态感知和调节出现的不均匀锌尖端,显著提高高电流密度/容量条件下的锌负极稳定性。采用“激素”电解质的锌电极可以在20 mA cm-2/10 mAh cm-2(85.5% DOD)和50 mA cm-2/20 mAh cm-2(68.3% DOD)条件下稳定循环240小时,累积容量高达6000 mAh cm-2(图3)。此外,该电池具有高能量/功率密度(252.63 W kg-1/101.05 Wh kg-1),为开发长时稳定的实用化金属电池提供新颖的策略。

图1.仿生负反馈电解质设计。

图2.“激素”电解质的作用机理研究。

图3.锌负极的电化学性能评价。

这项研究以"Bio-inspired hormonic electrolyte: negative feedback for ultra-stable zinc anodes"为题,发表在国际顶级期刊《能源与环境科学》(Energy & Environmental Science)上。西北工业大学柔性电子研究院博士研究生卜凡和硕士研究生剌少菲为论文第一作者,官操教授为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、陕西省自然科学基金以及西安市自然科学基金等项目的资助。

文章链接:https://doi.org/10.1039/D5EE01058F

(文字:卜凡 审核:王学文)