近期,我校文化遗产研究院冯蕊副教授与四川大学王玉忠院士/宋飞教授、西北工业大学材料学院李炫华教授合作的研究工作陆续在《Science China Materials》(IF 7.4)和《Advanced Materials》(IF 26.8)上发表,均为中科院材料科学1区Top期刊、JCR分区Q1期刊,文化遗产研究院为论文第一署名单位。

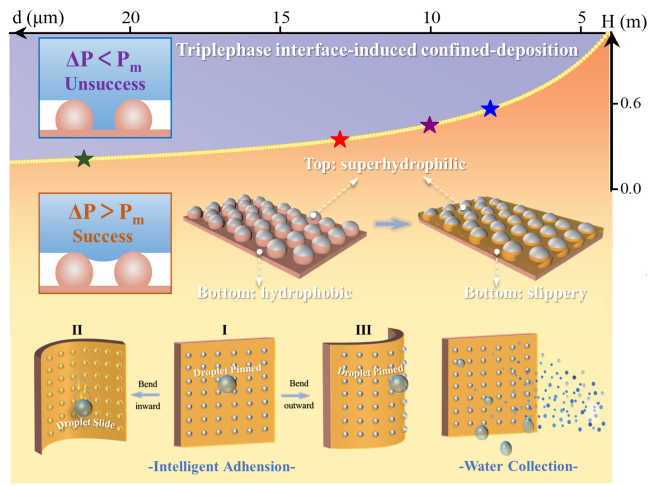

冯蕊副教授与四川大学王玉忠院士/宋飞教授合作的论文以题为“A Triphasic Interface-Induced Confined-Deposition Strategy toward 3D Micro-heterogeneous Wetting Surface”于8月13日发表在《Science China Materials》上,冯蕊副教授为论文第一作者。该论文提出了一种三相界面诱导的限域沉积策略,无需精密设备即可在三维微凸表面垂直构筑化学异质润湿特性,获得润滑-超亲水性微阵列膜材料。通过调控微结构尺寸参数可实现表面润滑性的调控以及润滑剂的稳定储存。该材料不仅具有高效水雾捕获与定向传输管理能力,还具备形变响应的可逆粘附功能,突破了三维微界面异质润湿的可控精准构建难题。

图1 三维微界面异质润湿精准构筑与调控

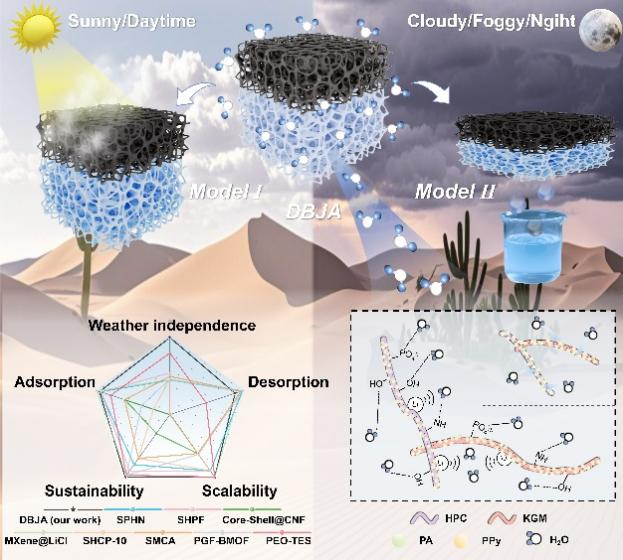

冯蕊副教授与西北工业大学材料学院李炫华教授合作的论文以题为“Solar-Mechano Symbiosis Dual-Mode Janus Bioaerogel for Context-Adaptive Atmospheric Water Harvesting Beyond Solar Reliance”于8月30日发表在《Advanced Materials》上,冯蕊副教授为论文共同第一作者与共同通讯作者。该论文针对太阳能驱动的吸附式大气水收集利用材料(AWH)严重辐射依赖问题,首次提出并设计了一种太阳能-机械共生双模式生物质气凝胶。该材料具有优异的吸湿性能、可选择的吸附水释放路径。基于DBJA的户外装置在太阳光驱动下可实现1.32 g g-1day-1的集水效率。在无光/弱光条件下,手机大小的DBJA可通过5次吸附-压缩循环快速产生约150 mL水,满足非理想光照条件下的紧急生存用水需求,同时可真空包装(74%体积缩减、98%吸湿回弹),具有可扩展设计和绿色可持续性。该材料既有望用于大规模组装实现社区供水,也能为野外考古探险等场景下个人便携使用提供定制化服务,标志着AWH的范式转变。

图2 太阳能-机械共生双模式生物质气凝胶及其性能优势

冯蕊副教授长期致力于湿管理/利用材料创新研究,上述工作除在大气淡水收集利用具有应用潜能外,也可用于博物馆微环境的主动式湿管理。其中异质润湿界面材料可用于馆内冷表面冷凝水的定向输送管理,防止冷凝水滴落对文物造成腐蚀损伤;生物质吸湿气凝胶可用于湿度的智能调控,且可通过多种途径实现吸附水的快速释放,具有可重复利用性。相关研究目前已在实验室取得阶段性进展,并获得良好效果。这类材料均无需额外能耗,不仅有望解决博物馆冷凝水、湿气管理问题,同时符合我国绿色博物馆发展新理念、新需求,助力博物馆向绿色低碳转型。

上述研究工作均得到中国国家自然科学基金(NO.22305192)、环境友好高分子材料教育部工程研究中心开放课题(EFP-KF2301)以及中央高校基本科研业务费等经费资助支持,相关研究已申请中国国家发明专利。

论文链接:

http://engine.scichina.com/doi/10.1007/s40843-025-3523-1

https://doi.org/10.1002/adma.202512244

(文字:王萌 图片:冯蕊 审核:程圩、石建刚)